海洋分野もビッグデータ時代:データ解析を通じて、海を知ろう

気候変動が顕在化しつつある現在、海洋環境も大きく変化しています。海洋は、3次元の広大な空間スケールと長い時間軸を有し、膨大な水や熱を保持するとともに、種々の物質を溶かし込んでいます。熱や溶存物質の分布とその変動は、地球の気候と密接に関連するだけでなく、海洋の生態系にも大きな影響を与えています。当研究室では、人工衛星や船舶、ブイ、フロートなどの観測データ、気候・海洋数値モデルの計算結果などを統合的に解析して、海洋環境の実態とその変動を明らかにする研究を行っています。

地球観測衛星データと海洋学研究

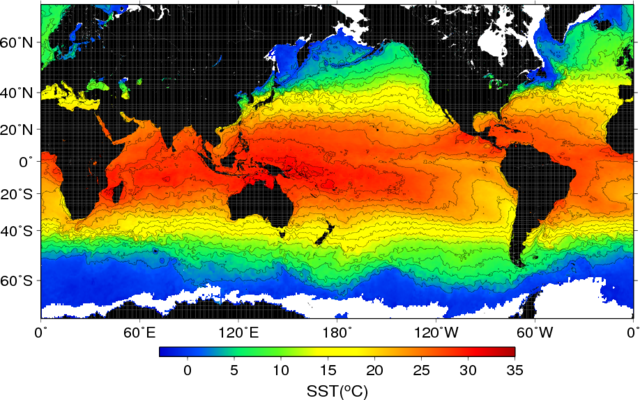

人工衛星は、海の表面の温度(海面水温)や色(海色)、波浪、海流に起因する海の起伏(海面高度)、海上風などの観測に利用されています。衛星観測には、広い範囲を高い空間解像度で繰り返し観測できるという大きな特徴があります。人工衛星を利用することによって海洋の変動現象について数多くの新しい知見が得られています。

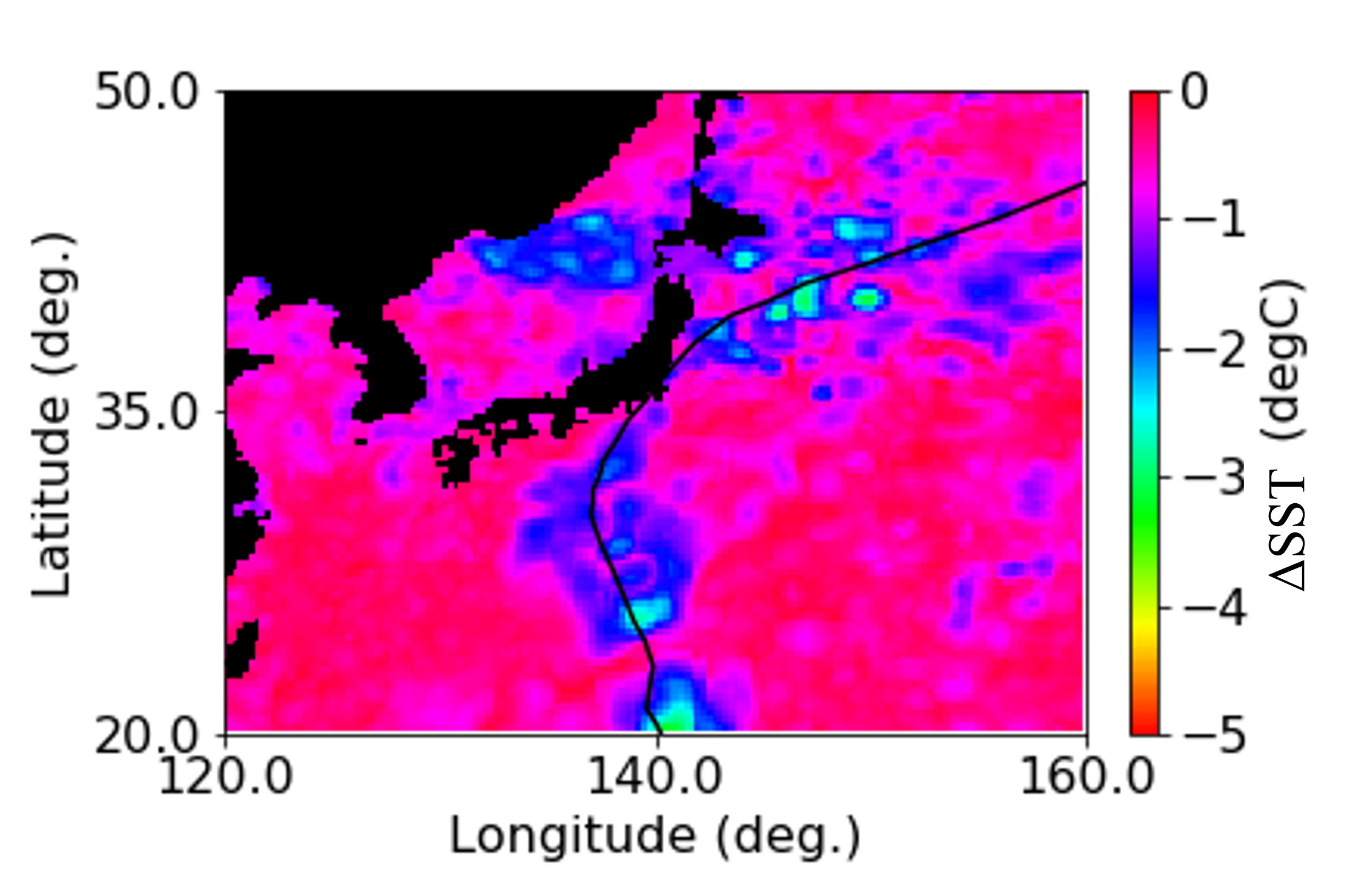

台風通過時の海洋変動

海は、台風によって、数日で大きく変化することがあります。図は台風通過前後の海面水温の変化を調べた一例で、台風の経路に沿って水温が低下しています。最近は、台風と植物プランクトンの関係や地球温暖化によって台風の強さや経路が変化した場合の海への影響等も研究されています。衛星観測データはそうした研究の基盤となる情報です。

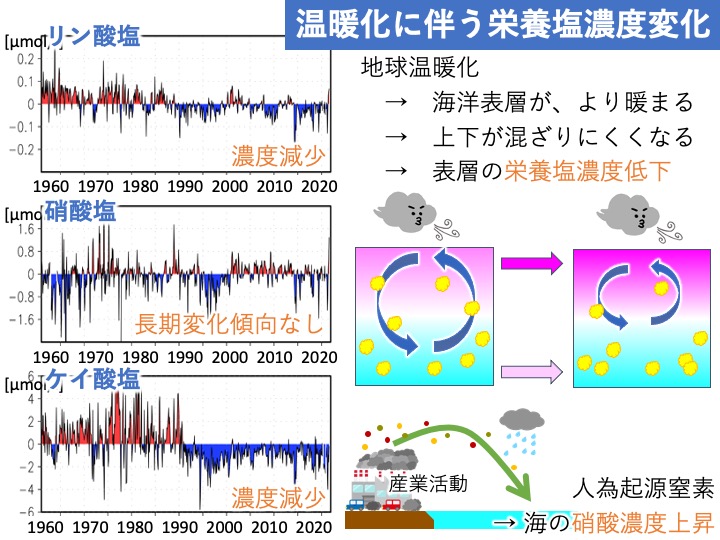

地球規模の海洋環境変動

海洋環境変動を把握するために、多くの観測がなされ、今では、海洋もビッグデータ時代を迎えています。それらのデータを統合し、さまざまな統計解析や人工知能(AI)の技術を駆使することで、地球規模の海洋環境の実態とその変動を明らかにする研究を行っています。私たちの研究から、海洋生態系を支える栄養塩の濃度は、地球温暖化や気候変動にともない、大規模に変動していることが分かりました。

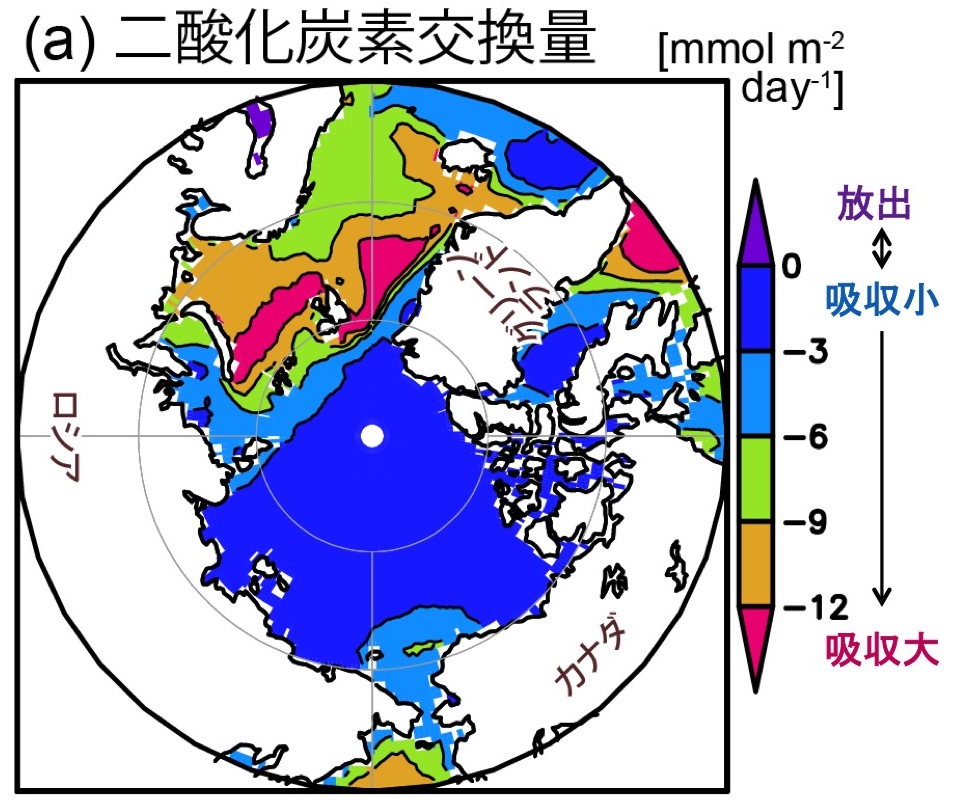

北極海の二酸化炭素吸収

人工知能(AI)技術を利用した推定手法を用いて、北極海が、いつどこでどのくらいのCO2を吸収しているかを見積もりました。北極海では、ほぼ全ての領域においてCO2を吸収している一方、海氷や風などの環境変動に伴い、吸収量は時間的空間的に大きく変動することがわかりました。また、様々な研究機関で見積もられた結果を比較する国際プロジェクトに参画し、北極海は、世界の主要な海の中で唯一、海洋環境の変化がCO2吸収の増加をもたらしている海であることを明らかにしました。北極海は、地球温暖化の影響が最も大きく、今後も注意深く監視を続けていくことが重要です。