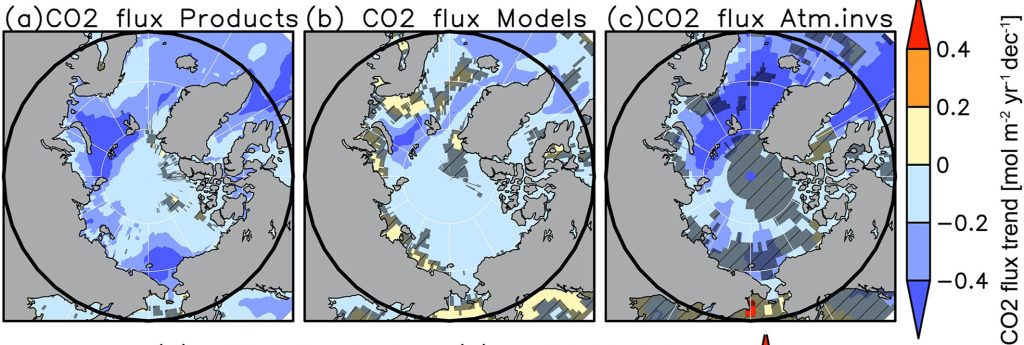

第2回 地域炭素収支評価(REgional Carbon Cycle Assessment and Processes-2; RECCAP2)プロジェクトのもと、北極海のCO2吸収量を評価しました。北極海は、世界の主要な海の中で唯一、海洋環境の変化(海氷減少など)がCO2吸収の増加をもたらしている海であることを明らかにしました。北極海は、地球温暖化の影響が大きく、今後も注意深く監視を続けていくことが重要です。

図:大気海洋間CO2フラックスの変化傾向。青い部分は、海のCO2吸収が増加していることを意味する。