過去数十万年にわたる温室効果気体変動と気候変動に関する研究

地球温暖化問題において科学が果たせる重要な役割は、人間活動による温室効果ガス濃度の上昇を明らかにすること、また将来の濃度の予測、温室効果ガスによる気候変動の予測をすることが挙げられます。

人間活動による温室効果ガス濃度の上昇を明らかにするために、1950年代にCO2濃度の観測が、1970年代後半にCH4、N2O濃度の観測が開始され、現在ではその観測網は地球全体に広がるまでになっています。しかしながら、温室効果ガスと気候は互いに影響を与え合うので、将来の予測のためには現在の温室効果ガス濃度の上昇の様子や人間活動によって排出される温室効果ガスの量の把握だけでは不十分であり、過去の温室効果ガスの変動と気候変動の関係を明らかにする事が必要不可欠です。

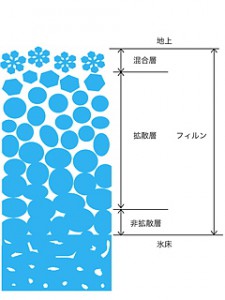

図1: フィルンと氷床の模式図

過去に起きた気候変動の復元と同時に、温室効果ガス成分の変動を復元できる唯一の方法が氷床コア分析です。氷床とは、南極やグリーンランドで降り積もった雪が固まってできた、大地を広く覆う厚い氷です。氷床の中には無数の気泡が存在します。これは雪が自らの重みで圧縮され氷へ変化する際、雪の隙間にあった空気が氷の中に取り込まれてできたもので、気泡の中には過去の空気が保存されています。氷床コア分析は、この「空気の化石」を氷の中から取り出して、直接分析する方法です。私たちの研究室では,極域で掘削した氷から空気を取り出す装置を開発し、さらにその微量な空気から二酸化炭素やメタンなどの大気成分を分析するシステムを組み上げることによって,過去の大気組成の変動と気候変動の関連について研究を進めています。

ここで、「氷の化石」ができる過程をもう少し詳しく説明しましょう。

前述のように、氷床上に降り積もった雪は、自らの重みで圧縮されます。その際、水蒸気の拡散によって雪の結晶が変形し融合し合い、多孔質の組織を形成します。この組織を「フィルン」と呼びます。フィルンの上部(密度が約550kg/m3以下の領域)では、細かい氷粒が間隔を狭めることによって密度を上昇させ、空隙を小さくしていきます。フィルン下部(密度が約550kg/m3以上の領域)では結晶同士の融合が支配的になり、やがて雪は多結晶の氷となります。密度が800kg/m3に達するとフィルン中の細孔はしだいに閉じ、周囲の空気と隔絶され、気泡となって氷床コアの中に保存されます。

フィルン中では、空隙同士はつながっており、表層では地上の大気ともつながっているので、フィルン内部と地上の大気の間では空気が交換しています。(ただし、フィルンの細孔は非常に小さいため、空気分子同士の衝突による移動、分子拡散によって交換している)したがって、氷床コアの気泡の中には、周りの氷と比べ新しい空気が入っています。

|

|

図2: 南極で掘削された南やまとコア(左)とその表面のクローズアップ(右)

上の写真は、南極で掘削された南やまとコアとその表面の写真です。氷床コアの中に、たくさんの気泡が入っている様子が分かります。この氷から、およそ4万年前の空気が、50ml程度抽出することができます。氷床コアから空気を抽出すると、「プチプチ」という音が聞こえます。何万年も前の空気が氷の中から誕生するようで、とてもロマンチックです。

氷床コアから空気を抽出する方法は二通りあります。一つは、氷を溶かして中の空気を取り出す方法(融解法)。もう一つは、氷を削って中の空気を取り出す方法(切削法)です。融解法は技術的に容易で、氷の中の空気をすべて抽出できるという利点があります。しかし、二酸化炭素(CO2)や一酸化二窒素(N2O)といった水に溶けやすい気体の分析には不向きです。一方切削法は、気体の水への溶解を心配する必要はありませんが、融解法と比べると空気の抽出効率が劣り、また刃等の金属同士の衝突や摩擦によってメタン(CH4)が発生してしまうことが確認されています。私たちは研究の目的にあわせて、この二つの空気の抽出方法を使い分けて、分析を行っています。

南極ドームふじ氷床コア分析

図1:南極ドームふじ基地

ドームふじ基地は、南極における日本の氷床深層コア掘削拠点です。同基地の年平均気温は-58°C,標高は3810mで、南極でも最も自然環境が厳しい基地のひとつです。1995年から1996年にかけて、深さ2504m、時間にして過去34万年にもおよぶ氷床コアが国立極地研究所を中心とした日本の雪氷グループによって掘削されました。この氷床コアは、ロシアのボストーク基地で掘られたコアに次いで世界で2番目に遠い過去まで遡れる、たいへん貴重な研究試料です。私たちはこのコアの空気成分の分析を一手に任されています。

|

|

図2:南極ドームふじ基地の位置の模式図(左)と掘削直後の氷床コア(右)

ドームふじ氷床コアより得られた過去34万年にわたる温室効果気体の変動

図3:ドームふじ氷床コアより得られた過去34万年にわたる大気組成の変動

図3は、ドームふじ氷床コアから得た過去34万年にわたる気温と大気中の二酸化炭素(CO2)濃度の変動,海底コア研究から知られている過去の海水面の変動とを比較したものです。なお海水面は大陸上にある氷の量で決まり,最も海面が下がった時期には,南極氷床2個分に匹敵する膨大な量の氷が,アメリカ大陸やヨーロッパを中心とした陸地を覆っていた計算になります。気温と海水面変動とが調和的に変動していることから,南極内陸の気候がグローバルな気候と調和的に変動していたことが分かります。

このグラフから,過去34万年の間には,温暖かつ海水面が現在と同じくらいの「間氷期」が現在を含めて4回あり(黄色で塗られた部分),それ以外の時期の大部分は寒冷な「氷期」だったことが分かります。CO2濃度は南極の気温と密接に関係していて,間氷期に高く氷期に低いことから,気候変動によって温室効果気体の循環が大きく変化していたことが分かります。さらに,氷期から間氷期に向かって気温が急上昇するとき,CO2濃度も同期して上昇しています。これは,氷期-間氷期の移行初期の温暖化がCO2濃度を上昇させ,その温室効果によってさらに温暖化が進み,それがCO2濃度をさらに上昇させるといった,気候とCO2の間の正のフィードバック,あるいはCO2による気候変動の増幅作用が,過去に働いていたことを示唆しています。

参考文献

(ドームふじコアの気体分析による二酸化炭素濃度)

Kawamura, K., T. Nakazawa, S. Aoki, S. Sugawara, Y. Fujii, and O. Watanabe (2003), Atmospheric CO2 variations over the last three glacial-interglacial climatic cycles deduced from the Dome Fuji deep ice core, Antarctica using a wet extraction technique, Tellus B, 55, 126-137.

(ドームふじの気温)

Watanabe, O., J. Jouzel, S. Johnsen, F. Parrenin, H. Shoji, and N. Yoshida (2003), Homogeneous climate variability across East Antarctica over the past three glacial cycles, Nature, 422, 509-512.

Uemura, R., N. Yoshida, N. Kurita, M. Nakawo, and O. Watanabe (2004), An observation-based method for reconstructing ocean surface changes using a 340,000-year deuterium excess record from the Dome Fuji ice core, Antarctica, Geophys. Res. Lett., 31, doi:10.1029/2004GL019954.

(海底コア研究より得られた海水面)

Waelbroeck, C., L. Labeyrie, E. Michel, J. C. Duplessy, J. F. McManus, K. Lambeck, E. Balbon, and M. Labracherie (2002), Sea-level and deep water temperature changes derived from benthic foraminifera isotopic records, Quat. Sci. Rev., 21, 295-305.

グリーンランドNorth GRIP氷床コア分析

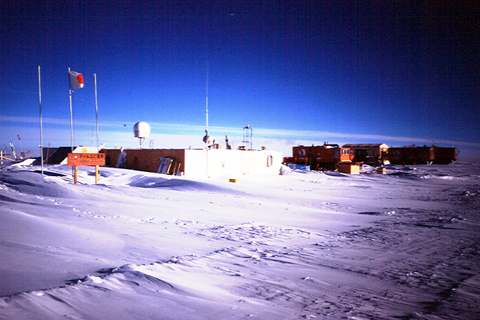

図1:北極・グリーンランドのノース・グリップ基地

North GRIP(North Greenland Ice Core Project, 以下NGRIP)はデンマーク、ドイツ、日本、フランス、アイスランド、スイス、スウェーデン、ベルギー、アメリカの世界9カ国が共同して行った氷床コア掘削プロジェクトです。北緯75.10度、西経 42.32度のグリーンランド内陸部で、海抜高度は2921m、年平均気温は-32℃の地点で掘削を行いました。

|

|

図2:NGRIP基地における掘削の様子(左)と掘削直後の氷床コア(右)

掘削は1996年に開始され、2003年7月に岩盤まで到達して全長3084.99mの氷床コアが得られました。私たちは融解法(氷を溶かして、空気を抽出する方法)を用いてNGRIP氷床コアを分析し、過去10万年の大気組成の変動を再現しました。

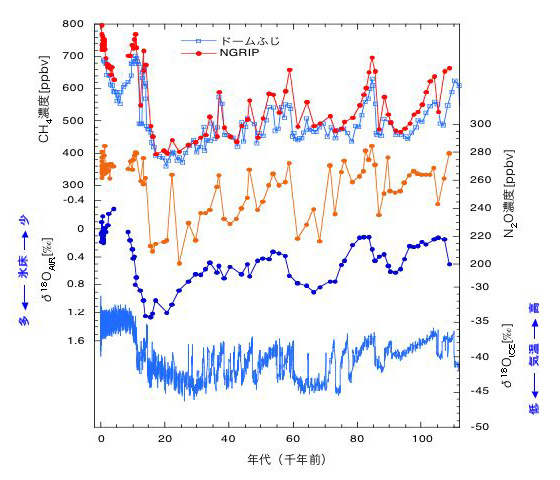

図3:NGRIP氷床コアより得られた過去10万年にわたる大気組成の変動

また、NGRIP氷床コアと南極のドームふじ氷床コアの分析結果を比較して、CH4放出源の緯度分布の推定を行いました。NGRIP氷床コアとドームふじ氷床コアは同じ装置を用いて分析されており、分析手法の違いによる不確定性を排除して両者を比較することができます。

図3は、NGRIP氷床コアから得た、過去10万年にわたるCH4(メタン)、N2O(一酸化二窒素)、大気中O2のδ18O(酸素安定同位体比)、氷のδ18Oの変動と、ドームふじから得たCH4の変動です。大気中O2のδ18Oは氷床面積の指標に、氷のδ18Oは気温の指標になるので、この2つの酸素安定同位体比の変動は、それぞれ氷床面積の変動、気温の変動と考えることができます。

この結果から、以下の2つのことが確認されました。

- CH4、N2O、氷のδ18Oの変動の位相はよく一致し、大気中O2のδ18Oは他にくらべて若干遅れて変動している。

- グリーンランドと南極ではCH4濃度に差がある。

グリーンランドと南極のCH4濃度差は、NGRIPコアとドームふじコア以外の氷床コア分析でも確認されています。これはCH4の放出源が北半球に多いことにより、CH4濃度の南北勾配が存在しているためです。また、私たちの分析結果では、約1万8千年前の氷期最盛期では濃度差は0〜30[ppbv]であるのに対し、約1万4千年前と約1万年前の温暖期では濃度差はそれぞれ40〜50[ppbv]、25〜70[ppbv]でした。つまり、寒冷な時期に比べて温暖な時期のほうがCH4濃度の南北差が大きいことが分かりました。これはCH4の主要な放出源である湿地が北半球に多く分布しているため、温暖になり湿地からのCH4放出が活発になるほど大気中のCH4濃度の南北差が拡大するためと考えられます。

CH4放出源の緯度分布の推定

NGRIP氷床コアとドームふじ氷床コアの分析結果と、Chappellaz博士が提唱した3ボックスモデルを用いることで、北半球高緯度(北緯90度〜30度)、低緯度(北緯30度〜南緯30度)、南半球高緯度(南緯30度〜90度)における過去のCH4放出量を見積もりました。尚、見積もりをした年代は、1千年前、3千年前、6千年前、1万年前、1万2千年前、1万4千年前、1万8千年前、4万4千年前、5万3千年前、6万6千年前、8万4千6百年前、9万3千年前、10万4千年前の13点です。

- 氷期中のCH4放出量変動

北半球中高緯度からのCH4放出量が気温、CH4濃度と共に変化しています。このことから、氷期中のCH4濃度変化は、気温の変化による北半球中高緯度からのCH4放出量の変化に支配されていると考えられます。

また、5万3千年前、8万4千6百年前、10万4千年前の3つの温暖期を比較しますと、北半球中高緯度からのCH4放出量は減り、氷床面積が増えています。氷床面積の変化がCH4放出量の変化に影響を与えていると考えられます。 - 間氷期中のCH4放出量変動

- 氷期最盛期〜Younger Dryas期(1万8千年前〜1万2千年前)

低緯度からのCH4放出量が気温、CH4濃度と共に変化しています。このことから、この期間のCH4濃度変化は、気温の変化による低緯度からのCH4放出量の変化に支配されていると考えられます。一方、北半球の多くは氷床に覆われているため、北半球中高緯度からのCH4放出量は少ないままになっています。 - 1万2千年前〜1万年前

北半球中高緯度からと、低緯度からのCH4放出量が共に増加しています。これは、気温の上昇とともに氷床が著しく減少したためと考えられます。 - 1万年前〜1千年前

低緯度からのCH4放出量がCH4濃度と共に変化していて、この期間のCH4濃度変化は低緯度からのCH4放出量の変化に支配されていると示唆されます。気温はほとんど変化していないため、この原因は低緯度にある湿地の乾燥であると考えられます。

- 氷期最盛期〜Younger Dryas期(1万8千年前〜1万2千年前)